Zola, La sfida tra Goujet e Bec-Salé

(da L’Assommoir)

In cerca di sostegno e di comprensione, Gervaise si reca nella fucina dove lavora suo figlio Etienne, assunto come apprendista grazie a Goujet. È questa l’occasione per una descrizione del mondo della fabbrica e per una riflessione sul ruolo crescente delle macchine nella produzione.

«Beh! alla fine siete riuscita a scovarlo!», le disse quello con la sua aria beffarda da ubriacone. «Lo sai, Gueule-d’Or? sono stato io a dire alla signora dove ti poteva trovare…».

Lo chiamavano Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif. Era il migliore dei migliori, uno che sapeva fare i bulloni come nessun altro, anche perché gli piaceva innaffiare il ferro con un litro d’acquavite al giorno. Era appena andato a farsene un bicchierino, non si sentiva abbastanza oliato da poter resistere fino alle sei. Quando venne a sapere che Zuzù si chiamava in realtà Etienne, la cosa gli sembrò quanto mai divertente, e scoppiò in un’enorme risata che gli scoprì i denti ormai completamente anneriti. Poi riconobbe Gervaise. Non più tardi del giorno prima, aveva bevuto un bicchierino con Coupeau. Ogni volta che qualcuno gli parlava di Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, subito Coupeau si metteva a gridare: «Quello sì che è uno in gamba!». Ah! quell’animale di Coupeau! ce n’erano pochi in giro di generosi come lui, era sempre lui ad offrire da bere, anche quando sarebbe stato il turno d’un altro!

«Mi fa piacere sapere che siete sua moglie», ripeteva. «Se la merita, una bella moglie! Non ho ragione Gueule-d’Or, la signora non è forse una gran bella moglie?».

E continuava a mostrarsi galante, cercava di farsi sempre più vicino alla lavandaia. Gervaise riprese allora la cesta, e se la strinse al seno in modo da tenerlo a distanza. Goujet, visibilmente contrariato, capiva che il compagno si permetteva di scherzare con tanta libertà proprio per la sua buona amicizia con Gervaise.

«E allora, sfaticato!», gli gridò, «quando pensi di farli i quaranta millimetri?… Ti senti abbastanza in forma, adesso che ti sei lubrificato per bene, ubriacone che non sei altro?».

Il fabbro alludeva a un’ordinazione di grossi bulloni che richiedevano almeno due coniatori all’incudine.

«Ma subito, se vuoi, mio bel fanciullone!», rispose Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif «Ancora si succhia il pollice, e già pretende di far le cose come un uomo! Sarai pure grande e grosso, ma io ne ho fatti fuori anche di più tosti!».

«E allora, d’accordo, subito! Vieni, a noi due!».

«Sono pronto, canaglia!».

Si sfidavano, la presenza di Gervaise li infiammava. Goujet gettò nel fuoco i pezzi di ferro che aveva già tagliato, poi fissò su un’incudine una chiodaia di grosso calibro. Il suo compagno, dopo aver staccato dal muro due mazze di venti libbre, le due sorelle maggiori dell’officina, che gli operai chiamavano Fifine e Dédèle, continuava a darsi delle arie, parlava di sei dozzine di rivetti che aveva forgiato per il faro di Dunkerque, dei veri gioielli, degli oggetti da esporre in un museo, da tanto erano perfettamente rifiniti. Accidenti! no e poi no non aveva paura della concorrenza, per trovarne un altro bravo come lui non sarebbe bastato frugare in tutte le officine della capitale. Adesso sì che c’era da ridere, era una cosa tutta da vedere.

«Sarà la signora a giudicare», disse volgendosi verso la giovane.

«Basta con le chiacchiere!», gridò Goujet. «Zuzù, mettici un po’ di forza! Deve accendersi di più, ragazzo mio!».

Ma Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, aveva ancora una domanda da fare:

«Allora, battiamo insieme?».

«Niente affatto! un bullone per uno, mio prode!».

Queste parole crearono un gelo improvviso, e l’altro operaio, nonostante tutta la sua parlantina, rimase di colpo a bocca aperta dallo stupore. Dei bulloni di quaranta millimetri forgiati da un solo uomo erano una cosa mai vista, tanto più che i bulloni dovevano essere a capocchia rotonda, un’impresa difficilissima, un vero capolavoro, ammesso di saperlo fare. Gli altri tre operai dell’officina avevano abbandonato il lavoro, e s’erano messi a guardare. Uno di loro, alto e magro, scommise un litro sulla sconfitta di Goujet. I due fabbri presero una mazza per uno, a occhi chiusi, perché Fifine pesava mezza libbra più di Dédèle. Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, ebbe la fortuna di scegliere Dédèle, mentre a Gueule-d’Or capitò Fifine. E mentre aspettavano che il ferro s’arroventasse, il primo, fattosi di nuovo baldanzoso, si piazzò davanti all’incudine senza smettere di lanciare tenere occhiate in direzione della lavandaia. Prendeva la giusta posizione, picchiava con il piede a terra in segno di sfida, come un cavaliere sul punto di battersi in duello, faceva già ondeggiare Dédèle a tutta forza. Ah! fulmini di Dio! si sentiva davvero in gran forma, avrebbe potuto ridurre in frittelle la colonna Vendôme!

«Su, comincia!», gli disse Goujet mettendo nella chiodaia un pezzo di ferro grosso come il polso d’una fanciulla.

Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, s’inarcò e diede il via alla danza di Dédèle, reggendola con entrambe le mani. Piccolo, rinsecchito, con la sua barba da capro e gli occhi da lupo che gli scintillavano sotto la zazzera spettinata, si piegava in due a ogni colpo del martello, si sollevava da terra come trasportato dal suo stesso slancio. Sembrava che si battesse furiosamente con il ferro per il solo fatto di sentirlo tanto resistente; s’accaniva, e mandava fuori una specie di grugnito ogni volta che gli pareva d’avergli assestato un duro colpo. Forse l’acquavite rendeva molli le braccia degli altri, ma lui aveva bisogno d’acquavite nelle vene, al posto del sangue: il bicchierino di prima gli aveva messo in moto la carcassa come una caldaia, sentiva in sé la forza straordinaria d’una macchina a vapore. Era il ferro ad avere paura di lui, quella sera, facendosi piatto e molle come un mozzicone di sigaretta. E Dédèle continuava a ballare, era uno spettacolo! Faceva la capriola con le gambe in aria, come una ballerina dell’Elysée-Montmartre che mette in mostra tutta la sua biancheria. Ma non c’era tempo da perdere, il ferro è così traditore che si raffredda all’istante, solo per il gusto di fare un dispetto al martello. In trenta colpi Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, aveva dato forma alla capocchia del suo bullone. Ma ansimava, strabuzzava gli occhi, era fuori di sé dalla rabbia perché le braccia gli scricchiolavano. Inferocito, saltellando, urlando, fece allora cadere altri due colpi, così, unicamente per vendicarsi della sua fatica. E quando finalmente lo tirò fuori dalla chiodaia, il bullone era ormai deformato e aveva la capocchia male impiantata come quella d’un gobbo.

«Beh! che ve ne pare, niente male, vero?», disse comunque senza scomporsi, mostrando il suo lavoro a Gervaise.

«Non so, non ne capisco nulla, signore», rispose la lavandaia con aria perplessa.

Ma s’era accorta dei due ultimi colpi di taglio lasciati da Dédèle sul bullone; e ne era felice, stringeva le labbra per non mettersi a ridere, perché adesso Goujet aveva tutte le probabilità di vincere.

Toccava appunto a Gueule-d’Or. Prima di cominciare, il fabbro lanciò alla lavandaia uno sguardo pieno di tenera fiducia. Poi non s’affrettò, calcolò la giusta distanza, fece ricadere il martello dall’alto a grandi bracciate regolari. Aveva un lancio classico, corretto, agile e perfettamente bilanciato. Nelle sue mani, Fifine non s’abbandonava a una danza sfrenata da balera, con le gambe in aria e le sottane in disordine, ma si sollevava e ricadeva in perfetta armonia, come una nobile signora dall’aria austera che stesse guidando un vecchio minuetto. I tacchi di Fifine battevano il tempo gravemente, affondavano nel ferro rovente, sulla capocchia del bullone, con un’arte ponderata, dapprima schiacciando il metallo nel mezzo, poi modellandolo con una serie di colpi precisi e ritmati. Non era di certo acquavite che Gueule-d’Or aveva nelle vene, era sangue, un sangue puro che pulsava potentemente fin dentro il martello e dava la giusta cadenza alla sua fatica. Era l’impresa d’un uomo magnifico, d’un vero colosso! Goujet era colpito in pieno dall’alta fiamma della fucina. I suoi corti capelli arricciati sulla fronte bassa, la sua bella barba bionda e inanellata, s’accendevano, gli illuminavano il volto con i loro fili d’oro, e il volto sembrava davvero intagliato nell’oro, senza esagerazione! E in più un collo che assomigliava a una colonna, un collo bianco come quello d’un bambino, un petto ampio e tanto vasto da potervi coricare una donna di traverso, le spalle e le braccia come scolpite e ricalcate su quelle d’un gigante in un museo. Ogni volta che prendeva l’abbrivio, si vedevano i suoi muscoli che pulsavano, montagne di carne che tremavano e s’indurivano sotto la pelle; e le spalle, il petto, il collo, si gonfiavano. Irradiava una sorta di luminosità tutt’attorno al suo corpo, diventava bello e onnipotente come un dio benevolo. Già venti volte aveva calato a tutta forza Fifine, gli occhi fissi sul ferro, respirando a ogni colpo, mentre due gocce di sudore gli scorrevano sulle tempie. Contava: ventuno, ventidue, ventitrè. Fifine continuava tranquillamente a fare i suoi inchini come una gran dama.

«Quante scene!», mormorò sogghignando Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif

Gervaise si trovava proprio di fronte a Gueule-d’Or, e lo guardava sorridendo teneramente. Mio Dio! gli uomini erano proprio sciocchi! Quei due non s’accanivano forse sui loro bulloni soltanto per farle la corte? Oh! se ne accorgeva perfettamente, se la disputavano a colpi di martello, erano come due galli rossi che fanno i coraggiosi davanti a una bianca gallinella. Quante se ne inventano! Il cuore ha a volte degli strani modi di dichiararsi! Sì, era per lei il rimbombare di Dédèle e Fifine sull’incudine, era per lei quell’agitarsi di tutta la fucina, adesso fiammeggiante come in un incendio, invasa com’era dal vivo scoppiettare delle scintille. Stavano forgiando per lei un amore, era lei la posta in gioco nel loro sfidarsi a chi alla fine avesse forgiato meglio. E la cosa le faceva in fondo piacere, perché alle donne le galanterie sono sempre gradite. Ma erano i colpi del martello di Gueule-d’Or a riecheggiarle soprattutto nel cuore, suonandovi come sull’incudine una musica argentina che accompagnava i battiti accelerati del suo sangue. Sembra una sciocchezza, ma sentiva che qualcosa le si conficcava nel petto, qualcosa di saldo e resistente, quasi il ferro stesso del bullone. Al crepuscolo, prima d’entrare nell’officina, camminando lungo i marciapiedi ancora bagnati, aveva sentito in sé un vago desiderio, il bisogno di mangiare un buon boccone: adesso era appagata, come se i colpi di martello di Gueule-d’Or l’avessero nutrita. Oh! non dubitava affatto della sua vittoria, era a lui che sarebbe appartenuta. E poi Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, era così brutto mentre saltellava con l’aria di una scimmia appena scappata dalla gabbia, nel suo camiciotto e nella sua casacca insudiciata! E Gervaise aspettava, rossa in volto, godendo tuttavia di quell’immenso calore, felice di sentirsi a sua volta scossa dalla testa ai piedi dagli ultimi colpi di Fifine.

Goujet continuava a contare.

«E ventotto!», gridò alla fine poggiando il martello a terra. «Ho finito, guardate!».

La capocchia del bullone era liscia, compatta, senza un’incrinatura, rotonda come una sfera fatta con lo stampo, un vero lavoro da orefice. Gli operai l’ammiravano approvando con un cenno del capo: c’era poco da dire, veniva voglia di mettersi in ginocchio. Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, si sforzò di prendere la cosa sul ridere, ma era indispettito, e finì per tornare alla sua incudine con fare imbronciato. Gervaise s’era intanto fatta più vicina a Goujet per guardare meglio. Etienne aveva lasciato il mantice, la fucina si riempiva nuovamente di ombre, sembrava immersa nel tramonto d’un grande sole la cui rossa luce inondasse all’improvviso l’immensità delle tenebre. Il fabbro e la lavandaia assaporavano la dolcezza di quella notte che li avvolgeva, in quel capannone annerito dalla fuliggine e dalla limatura, in quell’odore penetrante di vecchi ferri. Si sentivano soli come se si fossero trovati nel Bois de Vincennes, come se si fossero dati appuntamento in uno spiazzo d’erba appartato. Goujet le prese la mano come se l’avesse appena conquistata.

Una volta fuori, non si scambiarono una sola parola. Il fabbro era silenzioso, le disse solo che non poteva lasciarle portar via Etienne, perché c’era ancora mezz’ora di lavoro. Gervaise fece per andarsene, ma l’altro la richiamò, voleva trattenerla per qualche altro minuto.

«Venite con me, non avete ancora visto tutto… Vi interesserà, ne sono sicuro».

La condusse a destra, in un altro capannone dove il padrone stava impiantando una produzione automatizzata. Al momento d’entrare, come colta da un’istintiva paura, Gervaise esitò. L’enorme locale, scosso dalle vibrazioni delle macchine, tremava, mentre ombre gigantesche ondeggiavano nel rosseggiare dei fuochi come macchie di buio. Ma il fabbro la rassicurò sorridendo: non c’era nulla di cui aver paura, le giurò, doveva solo stare attenta a non impigliarsi con le sottane negli ingranaggi. Avanzò per primo, Gervaise lo seguì nel frastuono assordante in cui ogni genere di rumore sibilava e brontolava, in mezzo ai vapori popolati da quegli esseri vaghi, uomini neri e indaffarati, macchine che agitavano le braccia. Per Gervaise era tutt’uno, era impossibile distinguere gli uomini dalle macchine. I passaggi erano strettissimi, ad ogni istante dovevano scavalcare degli ostacoli, evitare delle buche, gettarsi da parte per non essere investiti da un carrello. Non si sentiva una voce. Non vedeva ancora nulla, tutto ondeggiava. Poi, avvertendo poco più in alto della sua testa come il fremito d’un immenso sbattere d’ali, si fermò, sollevò lo sguardo, vide le corregge, lunghi nastri che disegnavano sul soffitto una gigantesca ragnatela i cui fili sembravano dipanarsi all’infinito. Il motore a vapore era nascosto in un angolo, dietro a un muricciolo di mattoni, e le corregge parevano muoversi da sole, come se prendessero il via dal fondo stesso delle tenebre, nella loro oscillazione continua, regolare e dolce come il volo d’un uccello notturno. Gervaise rischiò di cadere: era inciampata in uno dei tubi del ventilatore che si ramificava sotto la terra battuta e distribuiva il suo soffio pungente come un vento alle piccole fucine collocate accanto alle macchine. Fu appunto la prima cosa che Goujet volle farle vedere. Quando sprigionò il vento su uno dei forni, alte fiamme s’allargarono d’attorno a forma di ventaglio, un collaretto di fuoco frastagliato e abbagliante, appena colorato da una punta di lacca; la luce era così viva che le piccole lampade degli operai sembravano gocce d’ombra in un sole. Poi alzò la voce per spiegarle meglio, le mostrò le macchine: le cesoie meccaniche che divoravano le sbarre di ferro inghiottendone un pezzo a ogni morso, per poi risputare i pezzi da dietro, uno a uno; le macchine per i bulloni e i rivetti, enormi, complicate, che forgiavano la capocchia con una sola pressione della loro vite possente; le sbavatrici dal volante di ghisa, una sfera di ghisa che faceva vibrare l’aria con violenza a ogni pezzo di ferro di cui ripulivano le sbavature; le filettatrici, manovrate da donne, che filettavano i bulloni e le madreviti, con il ticchettio dei loro ingranaggi d’acciaio scintillante sotto il grasso degli olii. Gervaise poteva così seguire tutto il lavoro, dalla sbarra di ferro ancora poggiata al muro ai bulloni e ai rivetti finiti; ce n’erano casse piene che ingombravano gli angoli. Capì, sorrise brevemente scrollando il capo, ma si sentiva ancora un nodo alla gola, impaurita nel vedersi così piccola e indifesa in mezzo a quelle brutali manipolatrici di metallo; e si girava di scatto, con il sangue che le si faceva di ghiaccio, a ogni sordo colpo d’una sbavatrice. Cominciava ad abituarsi all’ombra, vedeva già degli angoli oscuri in cui uomini immobili regolavano la danza ansimante dei volanti, ogni volta che uno dei forni sputava all’improvviso il lampo di luce del suo collaretto di fiamme. Ma suo malgrado, era sempre al soffitto che il suo sguardo tornava, alla vita, al sangue stesso delle macchine, al volo agile delle corregge, di cui ammirava sollevando gli occhi l’energia colossale e silenziosa che scorreva nelle incerte tenebre delle ossature.

Goujet s’era intanto fermato davanti a una delle macchine per i rivetti; e rimaneva immobile, pensieroso, con la testa bassa, gli occhi fissi a terra. La macchina forgiava i rivetti di quaranta millimetri con la placida facilità d’un gigante. E in verità, non c’era nulla di più semplice. Il fuochista prendeva il pezzo di ferro dal forno e il coniatore lo sistemava nella chiodaia, inumidita da un continuo filo d’acqua per evitare che l’acciaio si stemperasse; e la cosa era bell’e fatta, la vite s’abbassava, il bullone saltava a terra con la sua capocchia rotonda come una sfera fatta con lo stampo. In dodici ore era in grado di farne per centinaia di chili, quella macchina maledetta! Goujet non aveva in sé nulla di violento, ma in certi momenti avrebbe afferrato volentieri Fifine per menar colpi su tutta quella ferraglia, a tal punto s’imbestialiva nel vederle delle braccia ben più solide delle sue. Era una cosa che lo tormentava, anche quando si sentiva più ragionevole, pur dicendo a se stesso che la carne non poteva competere con il ferro. Un giorno la macchina avrebbe di certo schiacciato l’operaio; le loro giornate di lavoro erano già scese da dodici a nove franchi, e si parlava di abbassarle ancora. Insomma! non avevano nulla di divertente quelle enormi bestie che facevano bulloni e rivetti come avrebbero potuto fare salsicce! La guardò per almeno tre minuti senza aprir bocca; le sue sopracciglia s’aggrottavano, la sua bella barba bionda s’arruffava come minacciosa. Poi un’espressione di dolce rassegnazione gli distese poco a poco i lineamenti del volto. Girandosi verso Gervaise, che gli si stringeva contro, disse con un triste sorriso:

«Eh! sono cose del genere a distruggerci! Ma forse un giorno serviranno a far la gente felice».

Gervaise se ne infischiava della felicità della gente. E i bulloni fatti a macchina le sembravano decisamente brutti.

«Capite?», protestò con calore, «sono fatti fin troppo bene… Mi piacciono di più i vostri. Si sente almeno il tocco d’un artista!».

Che gioia, nel sentirla parlare così! Goujet aveva temuto per un attimo che Gervaise lo disprezzasse, dopo aver visto le macchine. Se lui era più forte di Bec-Salé, detto anche Boit-sans-Soif, le macchine erano comunque più forti di lui, che diamine! Quando alla fine si separarono nel cortile, le strinse i polsi fin quasi a spezzarglieli, a tal punto si sentiva felice.

E. Zola, L’assommoir, cit., p. 187 e sgg.

Analisi del testo

Un duello eroico

La prima parte del brano è dedicata alla sfida tra Goujet detto Guele d’Or e il compagno Bec-Salé. Si tratta di due semplici fabbri, ma il confronto assume i tratti di una disfida eroica tra antichi cavalieri, la cui posta è la benevolenza della donna amata. Il narratore stesso presenta i due contendenti come cavalieri sul punto di battersi e tutta la scena è descritta con un tono tra il favoloso e l’eroico. Le gigantesche mazze assumono l’aspetto di vere e proprie armi e l’impresa da compiere risulta straordinaria, perché nessuno fino ad allora è riuscito a forgiare da solo simili bulloni.

Un eroe mitologico

La prova di Bec-Salé si svolge con ritmo frenetico, quasi fosse la danza di un essere diabolico, e i colpi sferrati dalla sua mazza sono paragonati alla danza di una ballerina da balera “che mette in mostra tutta la sua biancheria”. Invece, nelle mani di Goujet la mazza sembra una ballerina elegante, che si muove con grazia e armonia, per l’agilità e la precisione dei movimenti. Al ritmo dei colpi precisi e ritmati, i bulloni prendono forma in maniera perfetta. La figura di Goujet sembra quella di un eroe mitologico: i riflessi della barba bionda gli illuminano il viso, che appare intagliato nell’oro, il collo è simile a una colonna, le spalle e le braccia somigliano a quelle di uno statua. La descrizione è filtrata attraverso lo sguardo estasiato di Gervaise, che vede il fabbro «bello e onnipotente come un dio benevolo», ma il narratore sembra non nascondere la sua simpatia nei confronti del personaggio.

Una dichiarazione d’amore

La sfida di Goujet è una dichiarazione d’amore nei confronti di Gervaise, che infatti capisce perfettamente di essere lei la posta in gioco: è lei che i due fabbri si contendono a colpi di martello («Stavano forgiando per lei un amore, era lei la posta in gioco nel loro sfidarsi a chi alla fine avesse forgiato meglio»). Nell’officina Goujet e Gervaise si amano e vivono in questa occasione il loro momento di suprema felicità e intimità. Un amore che non potrà concretizzarsi.

Un inferno meccanico e tecnologico

Nella prima parte del brano gli operai sono ancora protagonisti: la produzione dipende, pezzo per pezzo, dalla loro bravura dal loro impegno e della loro sapienza artigianale. I bulloni di Goujet sono un capolavoro, una specie di creazione artistica. L’ambiente dell’officina ha certo tratti infernali (l’oscurità, il calore del fuoco, i rumori assordanti), ma ha una sua vivacità eroica (soprattutto per la sfida che vi ha luogo). Sembra quasi di essere nella fucina di Vulcano, dio del fuoco e fabbro degli dei.

La seconda parte del brano presenta un radicale cambiamento. Dopo aver vinto la sfida e aver dato prova del suo valore alla donna amata, Goujet decide di farle vedere un’altra parte dell’officina, dove il padrone sta impiantando una produzione automatizzata. Gervaise si addentra in un ambiente oscuro, un inferno meccanico e tecnologico, che non ha nulla di mitico: il soffitto è ricoperto da lunghi nastri che servono a far girare le macchine, la macchina a vapore pulsa minacciosa, nascosta in un angolo, il passaggio è impedito da carrelli e rotaie, gli uomini non si distinguono dalle macchine. Spaventata Gervaise ascolta le spiegazioni di Goujet, che le illustra le diverse fasi della produzione automatica: tutte le operazioni prima compiute dagli uomini sono ora svolte direttamente dalle macchine, che forgiano senza sosta e senza sforzo bulloni perfetti. La macchina presenta tratti antropomorfi, come se fosse un mostruoso organismo vivente che domina gli esseri umani.

Operai e macchine

Goujet odia le macchine perché svolgono più velocemente e meglio il lavoro degli operai. Più le macchine si impongono, più il lavoro degli operai si svilisce ed è sottopagato. Se potesse, Goujet distruggerebbe quelle macchine a colpi di mazza, prima che siano loro a distruggere gli operai. E non sembra convinto quando afferma che “forse un giorno serviranno a far la gente felice”. Sicuramente nel presente sono un pericolo e un nemico. Ma per Gervaise i bulloni fatti a macchina sono brutti, perché troppo perfetti e per questo privi del “tocco di un artista” che si percepisce in quelli artigianali, plasmati da Goujet. Zola descrive nel brano la perdita di autonomia e dignità professionale da parte degli operai, costretti ad adeguarsi ai ritmi ripetitivi della produzione meccanizzata. Mentre l’artigiano era padrone del proprio lavoro, l’operaio di fabbrica è succube delle macchine e compie un lavoro spersonalizzato, banale e monotono.

Esercizi di analisi

- Chi (o che cosa) sono Fifine e Dédèle?

- In che cosa consiste la sfida tra Goujet e il compagno? Chi vince?

- Che cosa prova Gervaise durante lo scontro? Perché si sente lusingata?

- A che cosa viene paragonata la mazza nelle mani di Goujet? Perché?

- Quali sensazioni prova Gervaise davanti alle macchine?

- Che cosa pensa Goujet delle macchine? Perché vorrebbe distruggerle?

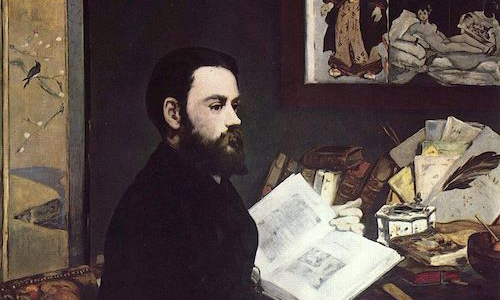

Zola – La vita

Copyright © 2019 giorgiobaruzzi. All Rights Reserved.